Le jour où Ernest est mort, je croyais tenir dans mes mains le silence le plus lourd de ma vie. Mais mon téléphone a vibré, et ce message m’a glacé le sang :

« Ne fais pas confiance à nos fils. »

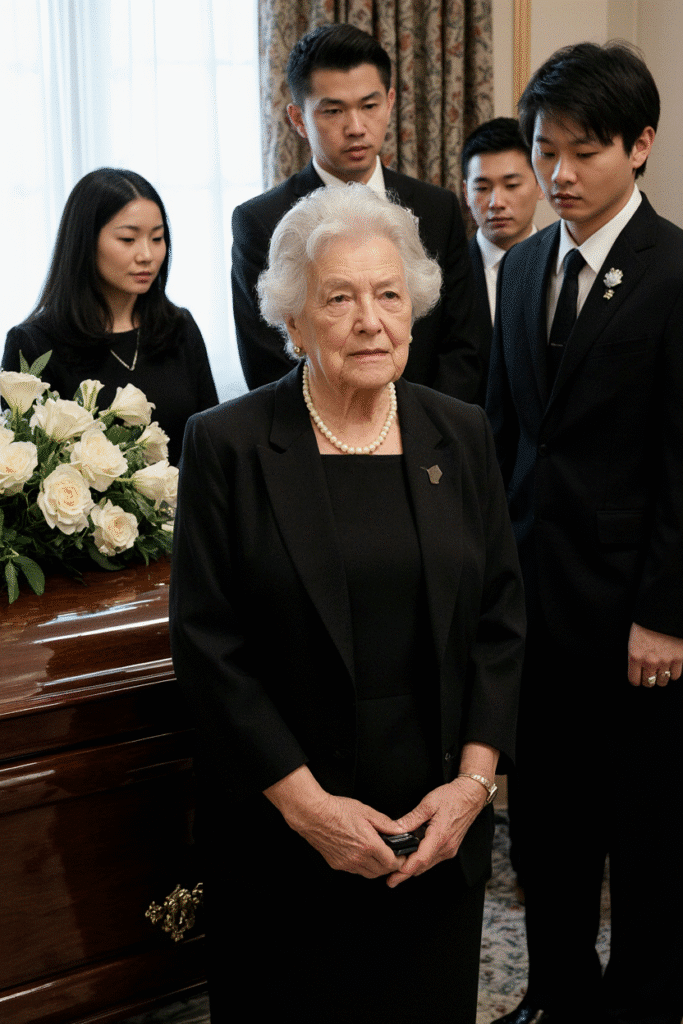

Je me tenais devant sa tombe fraîchement creusée, entourée de fleurs fanées et de voisins compatissants, incapable de respirer normalement. Mes mains tremblaient si fort que je ne pouvais presque pas tenir le téléphone. Mes yeux cherchèrent Charles et Henry, mes propres fils, debout près du cercueil. Leurs visages étaient étrangement impassibles, leurs larmes semblent fabriquées. Quelque chose clochait. Et je sentais, dans chaque fibre de mon être, que ce qui s’apprêtait à se dérouler allait déchirer ma vie pour toujours.

Ernest avait été mon refuge pendant quarante-deux années. Nous nous étions rencontrés dans la petite ville de Spring Creek, deux adolescents pauvres mais pleins de rêves. Ses mains, souvent tachées de graisse, et son sourire timide m’avaient conquise immédiatement. Ensemble, nous avions bâti une vie simple mais pleine d’amour, dans cette petite maison où chaque planche grinçait, chaque fuite de toit résonnait comme un rappel de notre bonheur imparfait. Quand nos fils sont nés, Charles d’abord, puis Henry, je croyais mon cœur trop petit pour contenir autant de joie. Ernest était un père exemplaire : pêche, bricolage, histoires racontées avant le coucher, toujours présent, toujours tendre.

Mais le temps, avec ses ambitions et ses envies de fortune, a transformé nos fils en étrangers à notre monde. Charles a refusé de travailler dans l’atelier familial :

— Je ne veux pas me salir les mains comme toi, papa.

Ces mots avaient ouvert une petite plaie invisible dans le cœur d’Ernest, une plaie qui allait s’agrandir jusqu’à la tragédie. Rapidement, tous deux ont quitté notre ville, s’installant en ville, faisant fortune dans l’immobilier. Leurs visites se faisaient rares, leurs costumes et voitures luxueuses tranchant avec notre quotidien. L’épouse de Charles, Jasmine, avait le froid des villes dans son regard. Les dimanches en famille, les repas simples, les rires… tout avait disparu, remplacé par les calculs d’héritage, les projets financiers et la froideur des réunions d’argent.

Puis est arrivé ce fameux mardi matin. Le téléphone de mon voisin a sonné. « Votre mari a eu un grave accident. Venez immédiatement. » Mes mains tremblaient trop pour tenir le volant, et je n’ai jamais remercié assez ma voisine de m’avoir conduite. À mon arrivée à l’hôpital, Charles et Henry étaient déjà là, comme s’ils avaient su avant moi. Charles m’accueillit avec un semblant d’inquiétude parfaitement calibré :

— Maman, papa est dans un sale état. Une des machines de l’atelier a explosé.

Ernest était méconnaissable, relié à une multitude d’appareils. Je lui ai pris la main, et pour un bref instant, j’ai senti une légère pression. Mon mari, mon guerrier, essayait encore de revenir vers moi.

Pendant trois jours, l’angoisse a été insupportable. Charles et Henry semblaient plus préoccupés par l’assurance-vie et les détails financiers que par le réconfort de leur père. Le troisième jour, le verdict des médecins est tombé : « Très improbable qu’il reprenne connaissance. » Je me souviens du silence qui a suivi, de ce poids écrasant dans ma poitrine, et des mots calculés de Charles :

— Maman, papa ne voudrait pas vivre comme ça.

Ces mots, présentés comme de la prévoyance, étaient déjà un piège. Je les entendais différemment : la froide logique de l’argent. Et puis, Ernest est parti.

Les funérailles ont été orchestrées avec une efficacité glaciale par mes fils. Tout était minimaliste, jusqu’à la cérémonie elle-même, courte et sèche. Et devant sa tombe, je lis ce message qui revenait sans cesse dans mon esprit :

« Ne fais pas confiance à nos fils. »

Le soir même, dans notre maison silencieuse, j’ai fouillé le vieux bureau d’Ernest. Les polices d’assurance m’ont glacée : la principale couverture-vie avait été augmentée à 150 000 dollars, plus 50 000 dollars d’assurance accidents. Une fortune qui pouvait tenter n’importe qui sans scrupules… y compris mes propres fils. Et d’autres messages anonymes m’ont poussée à vérifier le compte bancaire. Des retraits massifs avaient été effectués, avec l’un de mes fils présents lors de certaines transactions.

Mon cœur a commencé à comprendre ce que ma raison refusait. Ce n’était pas un accident. Ce n’était pas seulement de l’avidité : c’était du meurtre prémédité. La trahison était totale. Mes fils, les enfants que j’avais élevés avec amour, étaient devenus des prédateurs, prêts à tuer pour un héritage.

Les messages m’ont menée à l’atelier. Rien ne correspondait à l’histoire de l’explosion. Mais là, Ernest avait laissé un mot, écrit trois jours avant sa mort :

« Si tu lis ceci, c’est que quelque chose m’est arrivé. Ne fais confiance à personne, pas même à nos fils. »

Un dernier message m’a donné rendez-vous dans un café : un détective privé engagé par Ernest, Steven Callahan. À la table du fond, il a ouvert un dossier et lancé un enregistreur. J’ai entendu, glacée, les voix de mes fils planifiant l’empoisonnement d’Ernest avec du méthanol, et ensuite le mien. Charles parlait avec une froideur incroyable :

— Une fois l’argent récupéré, il faudra se débarrasser de maman aussi…

Je tremblais de tout mon corps. Tout ce que j’avais cru savoir sur mes enfants venait de s’effondrer. Ce jour-là, la justice est devenue nécessaire, inévitable. La police a été alertée. Mandats d’arrêt. Arrestations. Mes fils ont été inculpés pour meurtre avec préméditation et complot pour assassinat.

Le procès a été médiatisé à l’échelle nationale. Les enregistrements ont été diffusés, et le jury a entendu le plan macabre de mes fils pour me tuer et s’approprier l’assurance-vie. Le verdict a été rapide : prison à perpétuité. Le poids immense de l’angoisse et de l’injustice s’est enfin allégé.

J’ai fait don de l’assurance-vie à une fondation pour les victimes de crimes familiaux. J’ai transformé l’atelier d’Ernest en jardin de mémoire, cultivant des fleurs que je dépose chaque dimanche sur sa tombe. Steven Callahan est devenu un ami fidèle, un soutien constant.

Aujourd’hui, la maison est silencieuse, mais pleine de souvenirs et de résilience. Parfois, je ferme les yeux sur le porche et j’imagine Ernest sourire, fier que j’aie été assez forte pour faire ce qui était juste, même face à l’inimaginable. Les enfants que mes fils ont été sont morts bien avant Ernest. Les hommes qu’ils sont devenus étaient des étrangers. Mais moi, je suis restée debout, survivante, juste, forte.

Et chaque soir, quand le vent souffle dans le jardin, j’entends le rire de mon mari parmi les fleurs… et je sais qu’il est enfin en paix.