Je suis né dans une famille brisée, du genre où le silence remplissait chaque pièce et où l’absence faisait plus de bruit que la présence. Mes parents se sont séparés avant même que je puisse former des phrases complètes. Ma mère, Karen, m’a ramené dans sa ville natale, dans l’Ohio rural, un endroit fait de champs de maïs à perte de vue, d’étés écrasants, de routes poussiéreuses et de voisins toujours trop curieux.

Je n’ai jamais vraiment connu mon père biologique. Son nom, son visage, sa voix — tout se brouillait dans une brume de demi-souvenirs. Ce que je connaissais, en revanche, c’était la morsure d’un manque sans nom, et le pincement au cœur de voir d’autres enfants courir dans les bras de leur père tandis que je serrais seulement la main fatiguée de ma mère.

Puis, quand j’avais quatre ans, ma mère s’est remariée. Il s’appelait John, mais tout le monde l’appelait « Big John ». Il travaillait sur les chantiers — la peau tannée par des années au soleil, une silhouette sèche sculptée par la fatigue et la sueur, des mains si rêches qu’on aurait dit du papier de verre.

Au début, je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Il partait avant le lever du soleil, rentrait bien après la tombée de la nuit, le dos couvert de poussière et la chemise raide de sueur. Pour un enfant, il n’était qu’un étranger venu remplir un vide. Mais doucement, patiemment, il a tout changé.

Les premières leçons d’amour et de patience

Le premier signe est venu avec mon vieux vélo cassé. Big John l’a réparé. Il n’a pas crié, n’a pas râlé ; il a pris des outils usés, ajusté la chaîne, gonflé les pneus et, en me rendant mon vélo, a simplement dit :

— « Fais attention en traversant la route, fiston. Papa veille. »

Puis, quand mes baskets se sont déchirées, il les a rapiécées, comme si ces morceaux de tissu usés avaient de la valeur à ses yeux. Quand l’école est devenue difficile et que les moqueries m’écrasaient, il n’a pas crié : il a conduit son vieux pick-up jusqu’au parking, attendu que la cloche sonne, et m’a laissé monter. Sur le chemin du retour, il a dit simplement :

— « Je ne t’obligerai pas à m’appeler papa. Mais sache ceci : ton papa sera toujours derrière toi si tu as besoin de lui. »

Cette nuit-là, j’ai chuchoté le mot « papa » pour la première fois. Et à partir de ce moment, il l’a été pour de bon.

Les leçons de mains calleuses

Mon enfance n’a pas été définie par l’argent, mais par la présence et la constance. Chaque soir, malgré la fatigue accumulée, il posait la même question :

— « Alors, l’école, c’était comment aujourd’hui ? »

Il ne pouvait pas m’aider à résoudre des équations complexes ou à comprendre les TP de chimie, mais il savait enseigner la leçon la plus importante :

— « Tu n’as pas besoin d’être le premier de la classe, mais travaille dur. Le savoir te donnera du respect partout où tu iras. »

Nous vivions avec très peu. Ma mère enchaînait les longues heures au diner local. Big John portait des sacs de ciment, soulevait des poutres, posait des briques sous un soleil de plomb. Pourtant, quand j’ai commencé à rêver de l’université, aucun des deux ne m’a découragé. Bien au contraire : ils ont pleuré de fierté quand j’ai reçu ma lettre d’admission à l’Université de Chicago.

Le jour du départ, je me souviens encore de son visage, de ses mains rugueuses tenant ma valise et un carton de « cadeaux du pays » — confiture maison, semoule de maïs, biscuits de ma grand-mère. Aux grilles du dortoir, il s’est penché et m’a murmuré :

— « Donne le meilleur de toi-même, fiston. Étudie bien. »

Plus tard, en défaisant mes affaires, j’ai trouvé un mot plié glissé dans la boîte à biscuits. Son écriture irrégulière disait :

« Papa ne comprend pas ce que tu étudies. Mais quoi que ce soit, Papa travaillera pour toi. Ne t’inquiète pas. »

Je me suis effondré sur l’oreiller, serrant ce mot comme une bouée dans un océan de doutes.

Le poids du sacrifice

La vie universitaire était rude. Les soirées passées à donner des cours, à traduire des documents, à vivre aux nouilles instantanées. À chaque retour à la maison, je voyais Big John plus maigre, son dos voûté, ses mains fendillées et balafrées. Un après-midi, je l’ai trouvé affalé au pied d’un échafaudage, haletant, le front perlé de sueur. Mon cœur s’est serré, je lui ai supplié de se ménager.

Il a juste souri :

— « Papa peut encore encaisser. Quand je me fatigue, je me dis : je suis en train d’élever un docteur. Et ça, ça me rend fier. »

Ces mots m’ont hanté pendant des années. Chaque examen, chaque échec, chaque réussite — tout était dédié à l’homme qui m’avait porté sans jamais se plaindre.

La soutenance

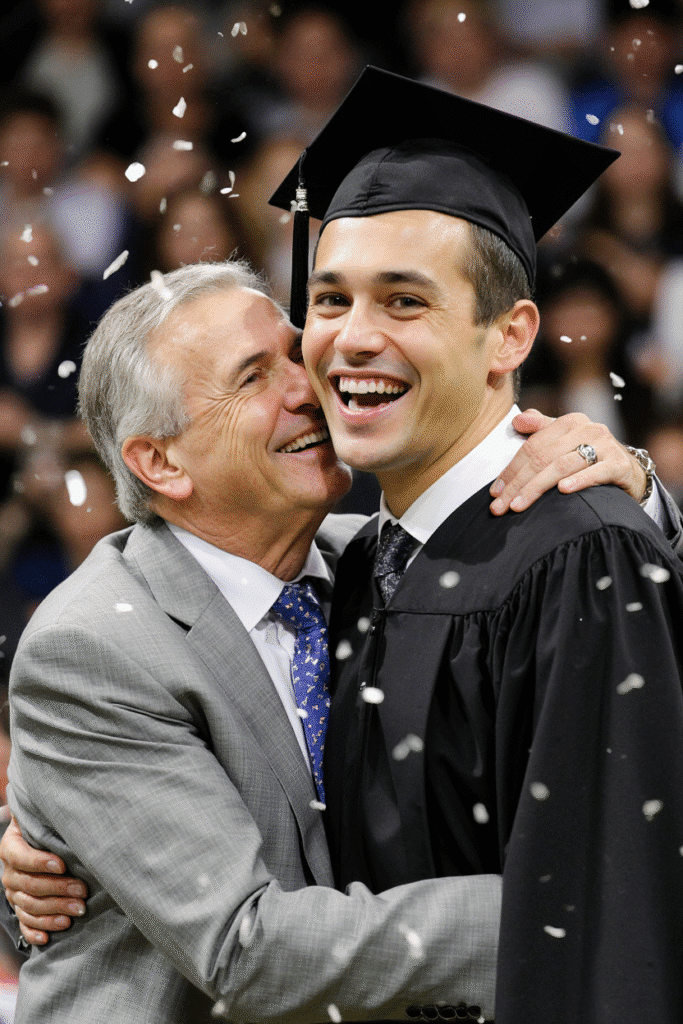

Le jour de ma soutenance est arrivé. Big John a d’abord refusé de venir — il disait ne pas avoir de tenue pour cette occasion. Mais après insistance, il a emprunté un vieux costume, mis des chaussures trop petites, et acheté un chapeau dans une friperie.

Il s’est assis au dernier rang, les épaules droites, les yeux fixés sur moi. Je tremblais, mais j’ai parlé avec détermination. Quand le jury a prononcé :

— « Félicitations, docteur ! »,

j’ai cherché son regard. Ses yeux brillaient de larmes, son visage illuminé par la fierté. Toutes ces années de sueur, de sacrifices, de mains calleuses et de nuits sans sommeil se cristallisaient en ce moment unique.

Une connexion inattendue

Après la cérémonie, le professeur Miller s’est approché de Big John et s’est figé. Ses yeux se sont plissés, un souvenir intense traversant son regard.

— « Attendez… vous êtes Big John, n’est-ce pas ? »

Papa, surpris, a hoché la tête.

— « Oui, monsieur… mais comment me connaissez-vous ? »

Le professeur s’est adouci.

— « J’ai grandi près de ce chantier à Cleveland où vous travailliez. Je n’oublierai jamais le jour où vous avez porté un ouvrier blessé en bas de l’échafaudage — alors que vous étiez blessé vous-même. Cet homme, c’était mon oncle. »

Dans cette salle remplie de diplômés, de professeurs et de familles, plus rien ne comptait que cet instant : l’homme qui avait bâti ma vie silencieusement se tenait au centre de ma reconnaissance.

La véritable mesure d’un père

Le monde verra peut-être en Big John un simple ouvrier du bâtiment. Pour moi, il était bien plus qu’un constructeur de maisons : il a construit ma dignité, ma sécurité, mon avenir. Chaque lettre de mon diplôme porte mon nom, mais chaque mot est gravé de sa sueur et de ses sacrifices. Chaque soir où il rentrait brisé, il posait la même question :

— « Alors, l’école, c’était comment aujourd’hui ? »

Il n’était pas seulement mon père : il était le gardien de mes rêves. Il a transformé l’impossible en possible, le sacrifice en fierté, la sueur en victoire.